——记陕西省韩城市晨钟村集体经济发展传承与变革

“不吃祖宗饭,不抢娃娃碗。”这句质朴的箴言,是晨钟村发展集体经济的初心,是历任“两委”班子薪火相传的行动纲领,更是晨钟人不依赖祖辈遗产、不透支子孙后代的担当。

坐落于陕西省韩城市金塔脚下的晨钟村,地处黄河之滨的“史圣”司马迁故里,镶嵌在新老城区的交汇处。南倚文韵悠长的韩城古城,北接蓬勃发展的现代新城,在时空叠影中勾勒出独特的城乡融合画卷。“圆觉晨钟”的清越之声,悠悠回荡在岁月长河中,徐徐诉说着晨钟村从无到有、由穷变富、知弱图强的奋斗历程,也奏响了古老文明与现代巨变和谐共振的时代强音。

督促金塔公园二期工程进度

启 航:紧握时代契机,孵化集体企业

吉章娃老书记曾说:“晨钟人干事就要干出个名堂!”在时代浪潮中,晨钟村以敢为人先的气魄,完成了集体经济发展的“三级跳”,书写了一部乡村振兴的壮丽史诗。

改革开放初期,晨钟村面临严峻困境:集体家底不足一万元,村民年终分配微薄,村里经济凋敝,姑娘纷纷远嫁。在当时多数村庄选择“吃光分净”的背景下,时任党支部书记吉章娃展现出非凡的战略眼光与胆识,他带领班子成员突破传统思维,做出“不分家业,发展集体经济”的关键抉择。从100斤面、100元钱、10斤油起步,一间名为“甜食店”的农民饭馆应运而生,晨钟村集体企业的参天大树破土而出。开业仅两个月,甜食店便盈利400元,为后续商店、旅社、照相馆等村办企业的创立积累了经验、注入了信心。

上世纪80年代至90年代初期,晨钟村依托地处城区的区位优势,紧抓韩城撤县设市的重大机遇,建筑公司、房地产开发公司、焦化厂、预制厂、金塔宾馆等村办企业如雨后春笋般涌现,并组建成为“晨钟村农工商总公司”。其中,房地产、焦化厂、建筑队三大产业成为发展的支柱,助力晨钟村完成了原始资本积累。

但随着集体经济规模扩大,新的问题逐渐显现:政企不分导致管理效率低下,产权不清引发利益分配矛盾,融资不畅制约企业进一步扩张,发展进入瓶颈期。

2002年,时任党总支书记吉章娃与村委会主任全中心大胆提出产权制度改革方案,他们以破釜沉舟的决心,组建成立陕西晨钟置业集团。通过科学的制度设计,全村企业净资产一分为四:村集体占40%,保障村级公共事务发展;量化给村民30%,让村民成为集体经济的受益者;推行村民“买一送一”占20%,调动村民参与企业发展的积极性;职工股占10%,激发员工工作热情。此次改革成效显著,不仅解决了企业发展难题,更实现了“一举多得”的良好局面:改出了村庄的和谐稳定,改出了企业的显著效益,改出了村民的切实利益,改出了全村的蓬勃发展。如今,村民每年从企业获得的分红高达数百万元,幸福感与获得感显著提升。

目前,晨钟村已拥有晨钟股份经济合作联合社和晨钟置业有限责任公司两个经济实体,形成了以农业产业为龙头,多元化产业发展为核心,园区建设为两翼,置业开发、建工集团、酒店旅游、财务管理、商业公司等行业协同发展的“一区两园五大行业二十个企业”经济发展新格局。凭借雄厚的经济实力,晨钟村村级综合实力位居韩城前列,在渭南、陕西的乡村发展中也跻身第一方阵,成为远近闻名的富裕村。其成功经验为广大乡村集体经济发展提供了宝贵借鉴,激励着更多村庄在乡村振兴的道路上奋勇前行。

《晨钟村党委工作手册》和《晨钟村管理章程》

闯 关:挺膺攻坚重任,践行职责使命

在晨钟村集体经济探索发展的征程中,农民自主创业之路布满了无形荆棘,尤其在引入专业生产技术、吸纳先进管理经验时,重重关卡横亘在前。然而,艰难困苦往往孕育希望,越是挑战交织的阶段,越能淬炼出引领发展的先锋力量,现任党委书记全中心便是其中的杰出代表。投身农村工作以来,他始终牢记共产党员的初心使命,面对重重挑战,勇挑重担、冲锋在前,以“功成不必在我,功成必定有我”的担当,将发展集体经济作为矢志不渝的奋斗目标。这位退伍军人凭借过硬的素质与开拓精神,获评“陕西省军地两用人才”称号。

1981年,全中心从部队退伍进入村支部委员会,自此与乡土血脉相连。他迅速走遍全村泥泞的田间地头,定期排查泵站、水闸隐患,建立“村-组-户”三级设施维护台账。紧盯农时与旱涝变化,科学统筹调配水源,春灌时协调水库放水保播种,旱季里连夜疏通堵塞沟渠,守护了一方沃土的丰收与希望。1984年,他又扛起市政工程的管理责任,负责太史大街铺设工程。烈日当空的盛夏,他始终坚守施工现场,与工人并肩作战。夜深人静,他依然在办公室精心规划实施方案,逐条推敲工程合同,反复核验财务数据,亲自操刀报表编制。

1987年,新城区建设如火如荼,晨钟建筑队却陷入因缺乏管理经验导致人心涣散。面对困局,支部书记吉章娃心急如焚,找到正在盖房的全中心,恳切说道:”眼下城市建设离不开建筑队,这是咱们村发展的黄金机遇,唯有你能扛起这面大旗!”全中心二话不说,放下自家尚未完工的新房,一头扎进建筑队的整顿工作。当时建筑队的主要机械只有推土机,为了能让这支队伍迅速站稳脚跟,他立即赶赴咸阳五金建材市场,一家店接着一家店地对比考察。大到龙门吊、搅拌机的性能参数,小到卷尺、水平仪的刻度精准度,都仔细斟酌对比,最终满载着各类优质施工设备工具返程。正是这份匠心坚守,让建筑施工团队突破发展桎梏,从蹒跚起步迈向稳健前行。

1990年下半年,对于全中心来说,充满挑战和考验。那时,晨钟村焦化厂因管理漏洞和技术短板,导致一场危机临近——劣质原煤采购导致精煤品质断崖式下跌,原价80元一吨的原煤,电厂只给20元“白菜价”购买,库存堆积如山,必须及时止损。值此危急关头,吉章娃力排众议,将全中心推上焦化厂厂长岗位。31岁的他临危受命,扛起了拯救焦化厂的千钧重担。面对这个“烂摊子”,他心里比谁都清楚,这是一场没有退路的硬仗。虽从未涉足焦化行业,但军人出身的他,骨子里刻着永不言败的血性,他攥紧拳头立下誓言:“接下这担子,干不出样子不回村!”

焦化厂迅速进入全面整顿。对内,他以铁腕手段制定精细化管理制度,设立绩效激励机制调动员工的积极性;对外,为突破困局,他化身“铁脚板”,踏上了艰苦卓绝的开拓之旅。90年代交通不便,他常辗转数百公里到矿区采购原煤。在煤灰飞扬的矿区,他一家接一家比对煤质化验单,一遍又一遍与供应商讨价还价,常常为了几毛钱的差价争得不可开交。两次返程遇极端天气,车辆险些坠崖,但仍一心惦记着厂里待完成的订单。五年如一日的摸爬滚打,从原料采购到生产加工,从产品管控到市场拓展,每个环节他都亲自把关,硬生生将濒临倒闭的焦化厂盘活成了村集体经济的“顶梁柱”。在这场集体经济保卫战中,他不仅拯救了企业,更完成了自我蜕变。曾经的管理“门外汉”,如今成长为精通生产、销售、财务的全能型经营管理人才。翻开他的笔记本,扉页上“没有干不成的事,只有干不成事的人”字迹遒劲,那是他用5年时光写下的人生注脚。

2025年新春社火表演

制 度:夯实管理基础,乡村治理提质

“欲知平直,则必准绳;欲知方圆,则必规矩。”从国之重器到乡野村落,规矩制度始终是维系社会运转的轨道。在晨钟村的历史长河中,矛盾的浪花曾因制度的空白而不时回旋激荡,那句“大吵三六九,小吵天天有”,便是往昔无序岁月的真实写照。

上世纪80年代开始的韩城新城区建设,让晨钟村民的生产生活方式发生了根本性转变。人口管理、户籍变动、收益分配、土地权益等事务变得愈发繁杂,尤其是一、三、九组村民因利益诉求频繁涌入村委会,村内整日被争吵声笼罩,和谐稳定的秩序濒临崩塌。为破困局、立新规,1986年,吉章娃和“两委”班子摸着石头过河,在实践中不断摸索和尝试,率先出台《晨钟村管理制度》与《晨钟村财务管理条例》。这两部制度的诞生,迈出了村级事务制度化管理的第一步。

进入90年代,随着城市化进程加快,村集体企业蓬勃发展,组织架构不断完善,村民的民主参与意识显著增强。在此背景下,原有的管理条例逐渐难以适应新形势的需求。1995年,吉章娃和时任代理村长全中心秉持“让村民持续增收致富,让村庄治理更加和谐有序”的理念,深入探索基层治理创新,将国家政策、法律法规与本村的民俗村风有机融合,充分发挥村“两委”会的主导引领作用,广泛征求村民意见,经过“三上三下”反复研讨、修改完善,于1997年正式推出《晨钟村规范化管理章程》。这份章程不仅严格遵循政策法规要求,更精准回应了村民关切,成为指导全村工作的“指南针”、衡量村民行为的“标尺”,极大提升了村级治理效能。

进入新时代,为推动乡村治理向更高水平迈进,2020年,党委书记全中心带领村“两委”积极践行新发展理念,全力打造宜居宜业的和美乡村。在此过程中,村“两委”对管理章程进行了两次全面修订,最终形成了内容详实、体系完备的《晨钟村管理章程》,并实现全村每户一册全覆盖。该《章程》共6章、31节、240条,全文达2.6万字,全面涵盖组织建设、村务管理、经济发展、社会事务等各个领域,成为支撑晨钟村经济社会稳定发展的基石,被村民亲切地称为晨钟村的“小宪法”。

自《晨钟村管理章程》落地生根,晨钟村开启了构建完善制度体系的新征程。先后制定《陕西晨钟置业有限公司章程》《晨钟村股份经济合作联合社章程》,夯实集体经济发展根基。2023年,面对高质量发展新要求,《关于在高质量发展中进一步加强党的领导若干意见》应势出台,将党建引领与发展深度融合;2024年,制定完成了《晨钟村党委工作手册》,以标准化流程为党组织建设提供精准指引。晨钟村秉持“用制度管人、靠章程管事”的治理理念,将制度建设作为乡村振兴的坚强保障。

晨钟村党员大会

惠 民:永葆为民初心,厚增乡亲福祉

在庆祝新中国成立75周年之际,晨钟村原创党建主题话剧《寻忆·晨钟》于渭南、韩城剧院震撼上演。这部由村党组织耗时3个月自编自演的作品,以本土党建实践为基底,将记忆与真实故事巧妙融入舞台创作,生动再现了农村党员干部在乡村振兴奋斗历程中的感人故事,上演了一幕党建引领集体经济发展的历史活剧。

“我作为党支部书记,就是搭上这条命,也要让晨钟换个活法。让晨钟的娃娃有书读、上大学,让咱村的农民家家户户有钱花、有房住、过上城里人富裕的日子”。这是《寻忆·晨钟》的台词,也是晨钟村历届班子成立的共同心声。

1984年韩城县改市后的新城建设,成为晨钟村命运的转折点。当一、二、三、八、九组土地陆续被征用,700多万元征地款的分配争议瞬间激化——分光了之固然顺应短期民意,却会斩断可持续发展的根基。期间,云南省曲靖市创新实施“街面房开发计划”引发“两委”会的关注。经深入研究,村“两委”将该计划纳入乡村发展议题。在“两委”会数十次研讨、村民代表会反复辩论后,终于在1987年形成决议:以土地资本置换商业资产,用商铺经营收益构建村民长效保障机制。这一决策不仅解决了失地农民的就业与生计,更赋予了晨钟村集体经济源源不断的后劲。

“聚晨钟力量·展运动风采”第六届运动会

建设街面房,资金是首要的问题。不少手头拮据的村民一下子拿不出几万元购房款,对建设街面房顾虑重重。吉章娃和全中心深入调查研究,倾听民意,精准找到症结。在干部会上,全中心果断提出扩大村民补助的建议,将补助金额从最初的每人4000元大幅提高到1万元,这一举措迅速得到大家的一致认可和支持。在两位带头人的不懈努力下,晨钟村陆续建成700余套街面房,实现户均一套。这些街面房总价值超2亿元,每年为村民带来2000余万元的租金收入,彻底解决失地村民后顾之忧,成为了晨钟村的“农民保障工程”。

2006年,居住分散的晨钟九组在新城区预留的一块宅基地只能解决全组四分之一庄基规划户,其余庄基地无法解决。为提升村民居住环境,节约用地,提高土地使用效益,晨钟村“两委”会决定在九组仅有的庄基地上为全组村民统一建设居民住宅小区。但习惯传统小院的村民对入住单元房充满疑虑,难以接受生活方式转变。村组多次召开群众会议,耐心做思想工作,最终与村民达成共识。2009年,成功落成了本村首个城市化村民小区——聿欣苑小区。分房那天,村民看着新房欢呼雀跃,难掩心中的喜悦之情,村民牛锐芳感慨地说:“我们拥有了街面房,现在又住进了配套设施齐全的单元房,作为晨钟人,我感到幸福和自豪”。

紧随其后,晨钟佳苑、晨钟锦苑、金城家园等4个住宅小区相继建成,30栋楼房、20万平方米、730余户村民的“安居梦”照进现实。新老书记带领团队成员,以“发展集体经济,实现共同富裕”为奋斗目标,用实际行动践行让村民过上都市生活的庄严承诺,将理想蓝图一步步转化为幸福实景。

手植新绿,共建生态家园

堡 垒:党建领航筑梦,绘就和美晨钟

晨钟村始终高扬党建引领的鲜红旗帜,以“双轮驱动”战略为强劲引擎,在经济发展与乡村治理的赛道上奋力驰骋,成功探索出独具特色、熠熠生辉的“晨钟模式”。在这里,“党委领导是关键,村委自治依法办,经济实体规范干,各类组织协同转”的晨钟机制稳健如磐;“依法治村、以村促企、以企带村、共同富裕、全面发展”的发展路径清晰可见;“创业、创新、共治、共富”的理念深入人心;“两房、两权、两室、三馆、五金、一章程”的特色举措惠及民生,最终凝练出“一个好班子、一条好路子、一套好制度、一个好风尚”的宝贵经验。凭借卓越成效,晨钟村今年成功入选陕西省首批“千万工程”示范村,在乡村振兴的赛道上交出亮眼答卷。

作为韩城市首个村级党委,晨钟村党委以6个党支部为坚固堡垒、138名党员为先锋力量,构筑起坚不可摧的红色阵地。自改革开放之初,便立下“三不准”铁律,为“两委”干部划出清晰的纪律红线。“一强三带五振兴”工作法,更是将党委核心作用发挥到极致——强化党组织战斗堡垒作用,带动班子队伍提质、带动治理能力升级、带动发展活力迸发,全方位推动产业兴旺、文化繁荣、人才汇聚、生态宜居、组织振兴五大目标稳步实现。同时,全中心同志把军事化管理理念融入日常,通过晨操训练、值班值守、高效会议等制度,锻造出一支纪律严明、执行力超群的干部队伍。如今,村“两委”干部100%为党员,企业管理层95%由党员担任,“双向进入、交叉任职”让党建与发展深度融合,斩获“全国先进基层党组织”等多项重磅殊荣。

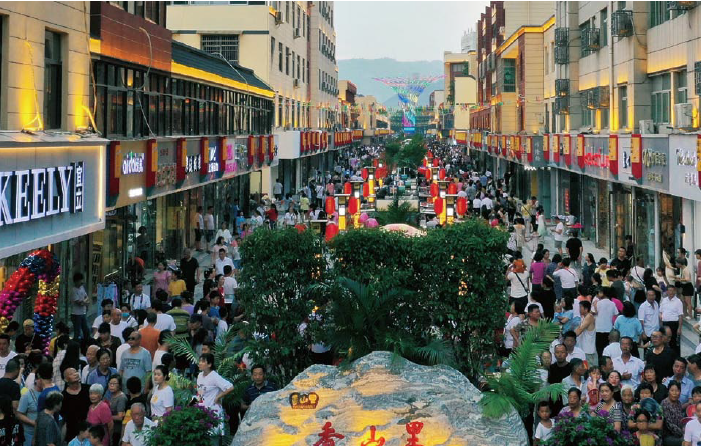

韩城百姓第一街——“香山里”步行街

在村集体经济蓬勃发展的背景下,晨钟村始终将“发展成果全民共享”铭刻于心、践之于行。依托“五金”福利体系,精心编织起覆盖全生命周期的幸福保障网:自1986年设立助学金,为莘莘学子点亮求学灯塔;2006年起补助新农合,为村民健康撑起坚实护盾;2009年发放养老福利金,让夕阳生活绽放温暖光芒;2014年成立党员爱心基金,为困难群体送去关爱希望;2021年建立“我为群众办实事”长效机制,将惠民实事办到群众心坎上,真正实现“老有所养享安乐、病有所医无烦忧、学有所教绽芳华、弱有所扶暖人心”。

物质富足的同时,晨钟村更注重精神文明建设的深耕厚植。通过实施“123”项目,匠心打造新时代文明实践广场、“两室”、“三馆”等文化阵地,让文明之花处处绽放;创办《新晨钟》小报,搭建村民精神家园;组建五支特色文化队伍,以歌舞、鼓乐等形式传递正能量;开展“十星级文明户”、“好婆婆”、“好媳妇”、“和美家庭”评选、五年一届的村民运动会等活动,以文化人、以文惠民,培育出崇德向善、和谐友爱的文明乡风。在生态治理领域,构建“一支专业队伍管护、一批先进设施支撑、一套完善制度保障”的长效机制,让村庄常年保持绿树成荫、街道整洁、环境宜人的美丽风貌。

当下,晨钟村以三治融合为创新突破口,精心构建“12345”治理体系:以村党委为核心中枢,村委会、监委会为有力两翼,党群服务中心、综治维稳中心、新时代文明实践站三大中心协同发力;抓实“四室”规范化建设,依托“五会”民主议事载体,推进“六联”共治新格局。从打造文明实践广场丰富群众生活,到开展高铁体验之旅拓宽村民视野;从志愿服务队常态化帮扶孤寡老人,到群众“急难愁盼”事事有着落;从开设公益课堂传授知识技能,到组织节日慰问传递温暖关怀,晨钟村以党风引领村风,以村风促进民风,徐徐铺展出一幅产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴壮美新画卷。

(作者系陕西省韩城市晨钟村党委办公室主任)

《中国村庄》杂志 第7期 特别报道