2025年3月,全国人大代表、江西省萍乡市武功山风景名胜区万龙山乡茅店村党总支书记谭新萍在“代表通道”上的一席话,让这座隐匿于武功山褶皱里的小山村火遍全网:曾经挑担走山路卖菜的肖大爷,如今在村口冷链配送中心“现摘现结”;撂荒多年的梯田,种出了与省粮油集团联名的富锌富硒优质大米;废弃的村小摇身一变,成了旺季“一房难求”的白鹭苑民宿……

茅店村地处江西萍乡武功山风景名胜区北麓,距主峰仅8公里,曾是连通湘赣苏区的“全红村”。全村12.6平方公里土地,70%为富锌富硒梯田,却因交通闭塞、产业单一,2016年人均收入不足8000元。转机始于2017年,短短7年,茅店村年人均收入突破3万元,村集体经济增长14%,从省级贫困村蝶变为“全国文明村”。荣誉的背后,是村“两委”认准的一条路:背靠5A景区武功山,做足“山”与“田”的文章。现如今,茅店村2024年农产品销售额突破1000万元,订单农业覆盖80%农户;民宿集群年接待游客超5万人次,带动23户村民返乡创业;获评“江西省乡村旅游重点村”,是央视《山水间的家》取景地。

当全国280万个行政村都在探索“靠山吃山”时,茅店村如何避免“千村一面”?这片被武功山云雾滋养的土地,如何用“景村融合”破题乡村振兴?其“景村融合”模式的底层逻辑,能否为同类乡村提供可复制的经验?这颗武功山下的“富硒明珠”,藏着怎样的发展基因?本文将带领读者共同探寻茅店村这个小山村从“深闺”到“网红”的逆袭密码。

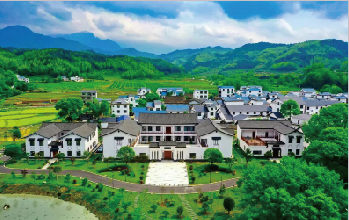

茅店村白鹭苑民宿群

发展阶段

纵观茅店村这7年,经历三个阶段的发展历程,走出了一条“从输血到造血”的螺旋上升之路。

◆ 第一阶段:初始探索(2017-2020年)

——党建引领,激活沉睡资源

谭新萍上任后做的第一件事,是带着党员挨家挨户收“闲置房”。2018年,村集体流转12栋老宅子,改造成萍乡首个“白墙黛瓦+竹编装饰”的白鹭苑民宿,当年创收30万元。同时,针对村民“各自为政”的种植现状,村“两委”牵头成立合作社,统一收购优质大米,注册“茅店香米”品牌,试水景区商超代销。这个阶段的关键在于以党建凝聚人心,将生态资源转化为可见收益。

◆ 第二阶段:快速发展(2021-2023年)

——借势景区,打通“农旅双链”

随着武功山年游客量突破200万人次,茅店村抓住“游客留宿”需求。2022年引进专业团队,将废弃小学改造为集餐饮、非遗体验于一体的“山货大院”,周末日均接待游客300人;同步整治河道、修建观景步道,打造“古樟白鹭”“梯田花海”网红打卡点。2023年,村集体收入首次突破200万元,村民从“看客”变成“股东”。这个阶段的关键在于锚定景区溢出效应,培育农旅融合新业态。

◆ 第三阶段:升级优化(2024至今)

——订单农业+数字赋能,构建产业闭环

2024年,武功山农产品配送中心落地茅店村,配备冷链仓储和电商直播室,与南昌、长沙30家商超签订直供协议。村民按“订单”种植,莴笋收购价从1.5元/斤涨到3.2元/斤。更妙的是与省粮油集团的“联名稻作”:统一品种、统一技术、统一回收,每亩增收800元。同年,央视《山水间的家》拍摄带动全网曝光量破亿,民宿入住率飙升至95%。这一阶段的关键在于以市场需求为导向,用数字技术重塑产业链。

白鹭苑民宿

发展特色

由茅店村的发展可以看出,它的农业生产区、文旅体验区和服务配套区是相互关联相互影响的,其“三区联动”织就了村庄农旅融合立体网。

◆ 农业生产区:从“靠天吃饭”到“精准定制”

富硒田园:300亩核心区种植订单蔬菜、富硒水稻,配套智慧农业监测系统,实现“手机管田”。

工坊集群:改造闲置农房为豆腐坊、茶油坊、盐果子作坊,非遗技艺变身“伴手礼经济”,单户年均增收2万元。

◆ 文旅体验区:从“过境地”到“慢生活目的地”

白鹭苑民宿群:18栋老宅改造,每间房保留“火塘文化”“木格窗”元素,配套武功山徒步向导服务。

红色研学点:利用村史馆、红军桥遗址,开发“重走挑粮小道”体验项目,年接待研学团队50批次。

◆ 服务配套区:从“基础薄弱”到“枢纽节点”

冷链配送中心:辐射周边5个村,日均处理农产品2吨,解决“最后一公里”保鲜难题。

数字创客中心:吸引8名返乡青年创业,孵化“山货盲盒”“武功山味道”等电商品牌。

发展模式

茅店村“景区融合+三产联动”有四大核心要素。

◆ 党建引领的“共富逻辑”

村党总支牵头成立股份经济合作社,村民以土地、房屋入股,收益按“4321”分配,其中40%集体公积、30%村民分红、20%产业基金、10%公益金,实现了“人人都是主人翁”。

◆ 景区溢出的“借势策略”

紧扣武功山“高山草甸”核心IP,错位发展“山脚慢生活”:游客白天登山,晚上宿茅店、品硒宴、听蛙鸣,形成“山上山下、动静互补”的消费闭环。

◆ 订单农业的“市场纽带”

以配送中心为枢纽,上联商超、下联农户,2024年签订127份种植订单,滞销风险降低70%。正如谭新萍所说:“不是种好了再找卖,而是卖得掉再种。”

◆ 数字赋能的“产业升级”

引入溯源系统、直播电商,茅店香米溢价30%仍供不应求;民宿接入景区票务平台,实现“门票+住宿”捆绑销售,客源转化率提升45%。

茅店村花海

经验总结

从茅店村的发展历程可以看到,乡村振兴要注重人、产业和利益这三个方面,这也是其发展的底层逻辑。

◆ 人的逻辑:激活内生动力是根本

茅店村的蝶变,始于谭新萍带着党员以身作则的担当,成于村民从“要我干”到“我要干”的转变。这印证了乡村振兴的核心:关键在党,关键在人。

◆ 产业的逻辑:差异化定位是灵魂

拒绝“景区附庸”,茅店村深挖富硒土壤、红色文化、古宅资源,形成“人无我有”的竞争力。正如2024年中央一号文件强调:立足乡土资源,发展特色产业,避免同质化竞争。

◆ 利益的逻辑:构建共享机制是关键

合作社、订单农业、民宿入股……茅店村通过“保底收益+分红”“租金+工资”等模式,让村民共享产业增值。这正是乡村振兴的“为民密码”:让农民成为发展的参与者、受益者,而非旁观者。

茅店实践的启示

锚定“靠山”但不“躺平”。分析景区客群需求,找到差异化供给,如茅店的“硒元素”“夜经济”等。

从“卖资源”到“卖体验”。将农产品、老房子转化为可消费的场景,如作坊体验、民宿旅居等。

善用“外脑”但不忘“内驱”。引入企业运营,但坚持村集体主导,既能借助企业资源激活乡村经济,又能守住发展主动权。

最好的风景,是村里人脸上的笑容。“以前觉得大山是牢笼,现在才知道,守住绿水青山,就是捧住了金饭碗。”谭新萍的话,道出了茅店村发展的真谛。当武功山的客流化作山货的订单,当老宅子的灯火点亮村民的夜,我们看到:乡村振兴不是推倒重来,而是让老根发新芽——让村里人留在村里,让好风景变成好日子。或许这就是茅店村给全国280万乡村最朴素的启示。

茅店村的“景村融合”模式,本质是“以农促旅、以旅强农”的双向奔赴。其经验证明:乡村振兴没有标准答案,但一定有底层逻辑——尊重乡土本底,激活人的动能,让市场的归市场,让情怀的归情怀。这,正是乡村振兴的初心所在。

(作者单位:亮节智库)