近年来,北京市门头沟区斋堂镇党委、政府始终把传统村落保护利用工作作为一项德政工程、文化工程和民生工程,围绕打造京西古村落历史文化名镇的目标,坚持“保护为基,利用为先,传承为本”原则,探索形成了各具特色的传统村落保护利用模式,推动了传统村落成为美丽乡村的金名片、乡风文明的主阵地、农民增收的新引擎。2024年5月,斋堂镇代表北京市成功获批中央彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目。

一、基本情况

斋堂镇位于北京市门头沟区西部深山区,古称“灵桂川”,抗战时期被称为“老八区”,是平西抗日根据地的中心。镇域总面积近400平方公里,下辖30个村居,1.4万余人。

斋堂镇古村落文化底蕴深厚,拥有古村、古道、古寺等不可移动文物113处,保护相对完整和具有明清民居风格的古村落有5大片区17个村庄,爨底下村、灵水村获评“中国历史文化名村”,爨底下、灵水、黄岭西、马栏、沿河城、西胡林等6村为“中国传统村落”。

浓郁的红色血脉基因、靓丽的山水文化底色、独特的京西村落景观、丰富的历史建筑遗迹、活化的非遗民俗传承、厚重的文旅资源禀赋,激荡着斋堂镇乡村全面振兴和创新驱动发展的源头活水。

二、典型模式

(一)红色寻根模式

马栏村素有“京西红色第一村”美誉。该村以开展全国红色美丽村庄试点建设为契机,修复冀热察挺进军司令部、挺进军十团团部等旧址,新建红色记忆书屋、马栏革命烈士陵园等具有红色功能的设施,开发重温“红色马栏”、再走抗战之路等沉浸体验项目,连续多年举办“红色马栏”主题红色旅游文化节活动,推出“红色马栏”IP,着力打造以冀热察挺进军司令部旧址为核心的京西“小延安”红色文化组团。同时,结合中央公益彩票基金支持革命老区乡村振兴“五新斋堂”项目建设,推进红色教育与农旅体验相融合,促进旅游产业提档升级,推动形成以“红色主题教育为核心,红色精品旅游创品牌,农文旅融合促发展”的产业特色。

(二)古建活化模式

爨底下村作为京西古道重要枢纽和关键节点,以明清时期建筑风格为主体的74套山地四合院,蕴含着深厚的北方建筑文化内涵。近年来,斋堂镇加强爨底下村传统格局、传统街巷、传统院落、传统建筑的保护修缮,以爨底下村古民居建筑群为载体,大力发展古道商旅风情游、古村营造考察游、田园生态体验游、自然教育研学游等农文旅融合产业。同时,结合“五新斋堂”项目建设,成立了爨柏沟域党委,以古道串联整合爨柏沟域五村,探索推进项目共建、资源共享、产业共促的村落集群发展。

(三)儒学深耕模式

灵水村位于斋堂西北部群山环抱之中,现有明代民居20余间、清代民居100余间,因历史上出过22名举人、2名进士,使灵水村传承了崇文重教的优秀文化传统,2005年11月被国家文物局列为第二批“中国历史文化名村”。近年来,斋堂镇着力打造灵水科举文化主题村,通过多方筹措资金加强传统村落开发修缮,建设举人文化广场、游客服务中心及魁星楼、文昌阁,修复三元堂、灵泉寺等传统遗迹。结合“五新斋堂”项目建设,通过对村风村规、古村八德、教育方式、古人学风等要素的挖掘,系统展现古代科举文化,并将科举文化融入主题餐饮、住宿、娱乐、购物等旅游要素中,建设高品位的传统耕读文化研学基地。

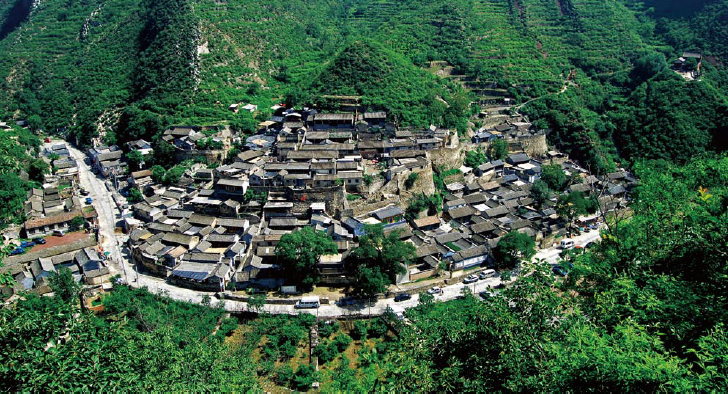

斋堂镇爨底下村全景

(四)遗产保护模式

东胡林人遗址作为“南稻北粟”中具有代表性的北方旱作文化起源地,是见证中华民族农耕文化史、赓续中华文化血脉的重要载体,有效扩大中华优秀文化影响力。近年来,斋堂镇通过加强对东胡林人遗址的保护、提升和适度展示,充分发挥东胡林人遗址的溢出效应。结合“五新斋堂”项目建设,整合东、西胡林两村村庄生态、农田、景观资源,推动东胡林村古人类遗址、西胡林村千亩农田、胡林谷原生态片区等资源转化为发展动力,打造以中华旱作文化起源地为品牌,文化内涵突出、产业特色鲜明的锦绣胡林农耕文化谷。

(五)民俗传承模式

柏峪燕歌戏有400多年的历史,在北京乃至全国都是一个独特的剧种,被誉为民间“戏曲活化石”,2006年入选北京市第一批市级非物质文化遗产名录。近年来,在斋堂镇党委、政府的大力支持下,成立了柏峪社员剧团。剧团演员40余人,整理编排了15个完整曲目,多次参加市、区文化艺术节表演并获得好评。建成北京市唯一一家拥有高端音响、灯光等设备的村级专业文化剧场,通过举办“小院有戏”和柏峪燕歌戏文化艺术节等活动,巩固“镇剧团、村剧场、校社团”三级传承模式,持续推动对柏峪燕歌戏的挖掘、提升、保护、传承和利用,扩大传统戏曲艺术的影响力。

(六)村企合作模式

近年来,斋堂镇创新推出村企合作指导意见,指导白虎头村通过结对共建、招商引资等形式,引入朗诗集团、北辰集团等8家外来企业以及漫山庭、旺山等5家本地企业投资村庄建设,利用传统民居打造古色古香民宿小院,日接待游客200余人,带动本地村民就业30余人,为村集体和村民增收50余万元。同时,发挥白虎头村“科技小院”优势,在北辰集团帮扶下建设千亩“百枣园”,打造“科技小院+特色种植+文旅康养”的科技农旅一体化发展模式。

三、启示借鉴

(一)协调“四个关系”,以创新理念推进传统村落保护利用

一是处理好保与用的关系。斋堂镇充分利用传统村落专项扶持政策,统筹政策资金、吸引社会资金投入到传统村落保护性开发,同时引导条件较好的传统村落进行休闲旅游等特色产业开发。

二是处理好建与管的关系。全面把握好规划、建设、管理、评价各环节工作,确保项目实施科学规范。

三是处理好形与神的关系。不仅注重通过传统村落改造美化村庄形态,更加注重挖掘传统村落深厚的红色基因、农耕文化和乡风民俗,拓展古村文化内涵。

四是处理好统与分的关系。把传统村落保护利用作为推进革命老区乡村振兴的重要抓手,形成了党政高度重视、部门协同配合、社会广泛参与、村民积极主动的良好工作氛围。

(二)实施“多规并进”,以顶层设计绘就传统村落和美蓝图

一是制定镇域国土空间规划。确立了打造京西古村落文旅休闲名镇、深山区综合服务和安全保障中心的发展定位,提出了构建“一核两带”特色历史文化保护格局。

二是制定传统村落保护规划。聘请专业团队编制了《斋堂古村落群保护规划》及爨底下、灵水等村传统村落保护发展规划,落实相关政策、项目、资金进度等措施要求。

三是制定斋堂镇旅游发展专项规划。提出了建设京西历史文化和自然山水旅游目的地、北京大西山户外运动打卡地、京津冀双周(周末、周边)微度假体验地的目标,明确了“一中心、三片区、九沟谷”的空间结构。

(三)坚持“四个结合”,以统筹方法加大传统村落建设力度

一是结合上级专项资金,加大传统村落保护。利用中央财政补助资金,争取市级配套资金,落实门头沟区传统村落民房风貌引导奖补政策,先后对爨底下、灵水、马栏、沿河城等村进行保护修缮。

二是结合美丽乡村建设,加强基础设施改造。集成发展改革委、财政、农业农村和文旅等部门政策资金,推动传统村落人居环境提升和农民生活条件改善。

三是结合灾后恢复重建,确保群众安居乐业。按照市、区“四通一保”工作总要求,全力保障道路通信、供水污水、农业农田、文化设施等,并着重推进受灾村庄异地安置和修缮重建。

四是“五新斋堂”项目建设,推动革命老区创新发展。用好中央彩票公益基金,让红色血脉赓续成为引领文旅产业发展的核心功能,统筹灾后重建继续补齐民生短板弱项,加快实现“三年全面提升”的总体目标。

(四)探索“四项机制”,以切实举措推动传统村落持续发展

一是风貌管控机制。按照“修旧如旧”和“六不变”原则,对新建、翻建民居所用材料、色彩、风格进行严格管控,开展斋堂传统村落民居款型、庭院景观和防灾减灾设计,以保护古村落民居的建筑风格。

二是艺术乡建机制。成立了国家乡村振兴项目建设专家委员会,常态化邀请建筑学、民俗学、规划学、艺术学、文物保护等专家服务团队,对列入中国传统村落名录的村庄实施指导,提出具体保护办法。

三是联农带农机制。结合推进“五新斋堂”项目建设,制定村级自施和以工代赈两个管理办法,优先安排由项目所在地村集体带领农民自施,适度安排以工代赈形式吸纳本地劳动力就近就业。

四是建治互促机制。持续发挥党建引领基层治理“红五法”作用,用好“红色先锋、红色民约、红色网格、红色议事、红色标兵”五项措施,通过党建工作引领推动重点任务,又通过重点任务检验党建工作成效,实现党建工作与中心工作的深度融合、互促共进。

(作者晋卫华系北京市门头沟区斋堂镇党委书记,徐建军系北京市农研中心社会处处长)